경제타임스 김은국 기자 | 국민연금 재정안정성과 세대 간 형평성을 동시에 확보하기 위한 현실적 해법으로 ‘사전 국고투입’이 급부상하고 있다.

특히 기금고갈 시점을 앞두고 보험료 인상과 수익률 제고만으로는 제도의 지속 가능성을 담보하기 어렵다는 판단 속에서, 국가가 조세로 연금을 뒷받침하는 구조를 도입해야 한다는 주장이 정치권과 전문가 사이에서 동시에 제기됐다.

■ “청년 불신의 핵심은 연금고갈”국가 책임 강화 요구 확산

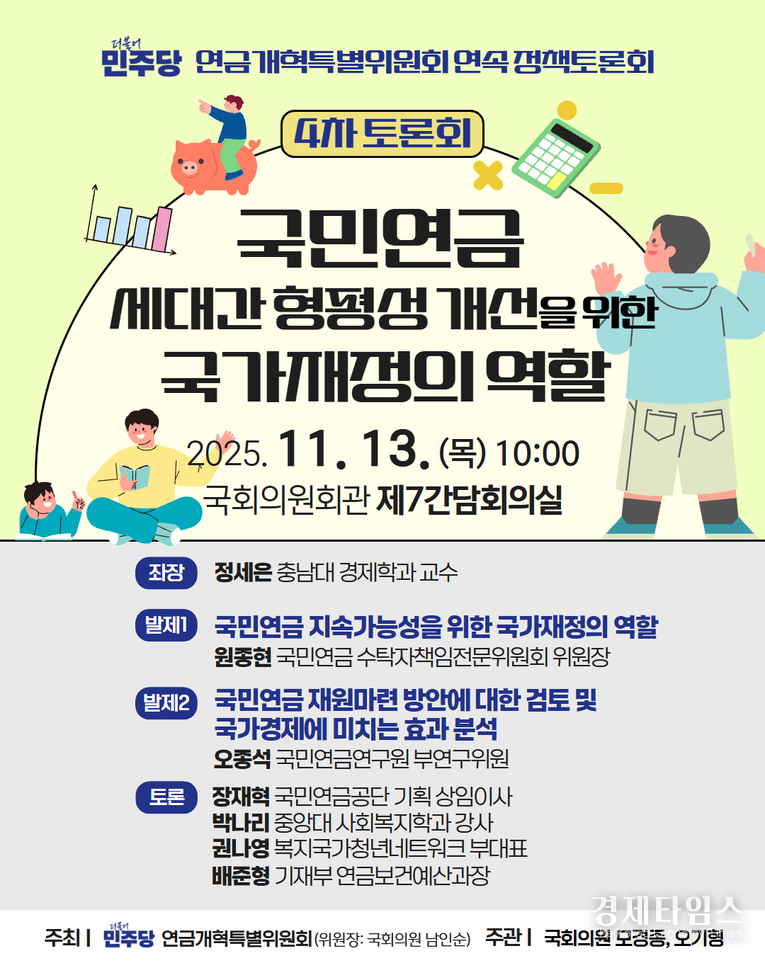

더불어민주당 연금개혁특별위원회는 11월13일 여의도 국회 의원회관 제7 간담회의실(210호)에서 열린 "국민연금 세대간 형평성 개선을 위한 국가재정의 역할" 토론회에서 OECD 대비 극도로 낮은 한국의 공적연금 재정 투입 규모를 지적했다.

OECD 평균 공적연금 지출은 GDP의 8.9%이지만 한국은 1.3%에 불과하다는 것이다. 이는 한국 연금이 ‘보험료와 기금운용수익’에 과도하게 의존하고 있음을 보여준다.

이미 연금 개혁을 전제로 보험료율을 9%→13%로 높이고, 기금운용 수익률을 4.5%→5.5%로 끌어올리는 시나리오가 적용된 상태에서 국민연금의 기금 소진 시점은 2056년→2071년으로 15년 연장됐다. 그러나 이는 가입자·기금운용본부의 부담을 극대화한 결과일 뿐 정부의 기여는 여전히 연 100억원 수준에 머물러 있다.

원종현 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장은 “한국은 제도의 지속성을 기금운용에만 의존하는 구조”라며 “일본 GPIF는 기금의 약 20%를 정부가 출자하고 있다”고 지적했다.

정치권도 같은 문제의식을 공유했다. 남인순 민주당 의원은 “연금 재정추계는 국고 지원이 없다 가정한다”고 비판하며 “GDP 1% 수준의 점진적 국고지원이 필요하다”고 제언했다.

■ "사후 보전보다 사전 투입이 훨씬 효율적"

전문가들은 기금이 고갈된 후 세금으로 메우는 ‘사후 보전’ 방식은 청년세대 부담만 키울 뿐이라고 입을 모았다. 예컨대 정부가 2025년에 10조원을 선제 투입하면 △연 4.5% 수익률 기준 → 2055년 40조원 △연 6% 기준 → 57조원 △2070년 기준 → 150조원 가치로 불어난다. 10년간 100조원을 투입할 경우 2071년 기준 평가 가치는 1,220조원까지 확대된다.

반대로 고갈 뒤 지원하는 경우 재정 부담은 폭발적으로 늘어난다.

장재혁 국민연금공단 기획상임이사에 따르면, "정부예산의 0.5%를 사전 투입하면 2060년 재정부담은 9.5조원, 연금지출의 25%를 사후에 메우면 123조원으로 13배 증가한다. 프랑스의 사례는 경고가 된다. 프랑스는 사후 보전 방식으로 연금을 운영하다 재정 한계에 봉착해 연금수급연령 연장·연금 축소 등의 조치를 시도했고, 이는 대규모 사회적 혼란을 초래했다"고 말했다.

장 이사는 “사후적 국고 투입은 재정 비효율이 매우 크며 미래세대 세금 부담만 폭증한다”며 “기금고갈 후 자산 매각이 시작되면 금융·자산 시장이 심각한 충격을 받을 수 있다”고 경고했다.

■ “세대 형평성·제도 신뢰 회복 위해 사전 국고투입이 필수”

전문가들은 국민연금 지속가능성 논의에서 보험료 인상과 기금운용 고도화는 반쪽짜리 해결책이라며, 연금 책임의 한 축을 정부가 본격적으로 분담해야 한다고 강조한다. 특히 청년층의 “연금 불신”은 기금 고갈 공포에서 비롯되므로, 정부의 책임성 강화는 제도 신뢰 회복에도 효과적이다.

연금제도는 "보험료(가입자)·기금운용(공단)·국가재정(정부)"이라는 3축이 균형적으로 작동해야 지속 가능하다는 지적이다.