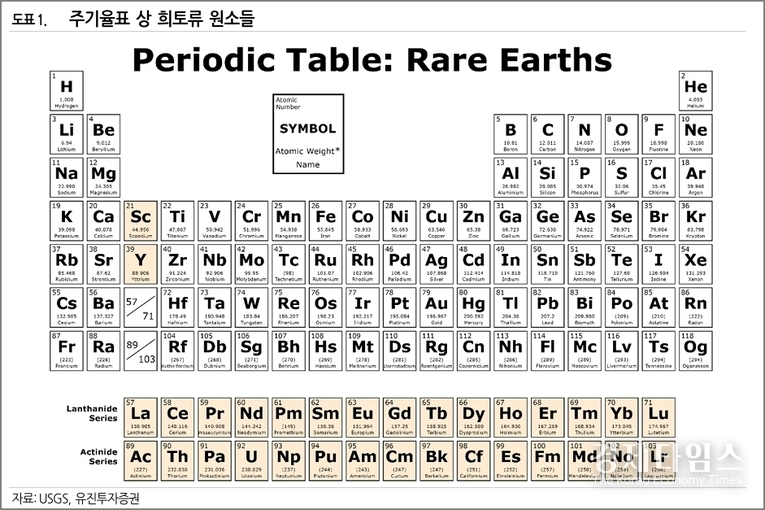

경제타임스 김은국 기자 | 중국이 ‘21세기 석유’로 불리는 희토류(Rare Earth Elements)를 앞세워 세계 공급망을 다시 흔들고 있다.

채굴·제련·수출 전 과정을 국유 그룹이 통제하는 ‘중국희토그룹’ 중심의 OPEC형 구조가 완성되면서, 글로벌 산업이 자원 패권의 새로운 전장으로 들어섰다. 미국·일본·한국 등 주요국이 핵심광물 확보전과 공급망 다변화에 총력전을 벌이는 가운데, 중국의 희토류 ‘무기화 전략’이 글로벌 기술패권의 향방을 가를 최대 변수로 부상했다.

최근 유진투자증권 보고서에 따르면, 중국 정부는 채굴·제련·수출 전 과정의 통제 정책을 강화하고, 6대 국유 희토류 그룹 중심으로 산업을 재편하면서 사실상 ‘희토류 OPEC’ 체제 구축에 나섰다

■ “총량 통제→수출 규제→산업 재편”…중국의 ‘희토류 카드’ 진화

중국의 희토류 산업 통제는 2006년 채굴 총량 제한 정책에서 출발했다. 이후 정제·분리·가공 단계까지 관리 범위를 확대하며 희토류 생산 전 주기를 국가가 관리하는 체제로 진화했다.

2010년 일본과의 센카쿠(댜오위다오) 사태를 계기로 중국은 대일본 수출을 중단하며 희토류를 ‘외교·경제적 협상 카드’로 활용했다. 그 결과 희토류 금속 및 합금 제품의 수출 단가는 2011년 약 19배 급등했고, 중국은 시장 지배력을 기반으로 글로벌 공급망의 ‘스윙 프로듀서’로 부상했다.

2021년에는 중국공업정보화부 주도로 북방희토·중국오광·남방희토 등 6대 국유그룹을 통합, 희토류 채굴·제련·가공 기업 160여 곳을 묶은 ‘중국희토그룹(China Rare Earth Group)’을 설립하며 공급 통제권을 완전히 장악했다.

■ 미국·일본, 공급망 재편 총력…한국도 ‘핵심광물 전략’ 강화

중국의 수출 통제 강화 이후 일본은 호주 광산에 직접 투자해 대중 의존도를 90%→60% 미만으로 낮췄고, 미국은 여전히 중국산 희토류 의존도가 80% 이상에 달한다.

이러한 흐름 속에서 한국 정부 역시 ‘핵심광물 확보 전략(2024)’을 통해 호주·베트남·카자흐스탄 등과의 공급망 협력을 강화하고 있으며, 포스코홀딩스·LX인터내셔널 등 민간기업이 희토류 제련·리사이클링 기술 확보에 나서고 있다.

특히 탄소중립과 전기차, 반도체 산업 확대로 인해 네오디뮴·디스프로슘 등 중희토류 수요가 급증하면서, 한국 역시 중국 의존도를 줄이는 ‘광물 안보 외교’에 본격적으로 나서고 있다.

■ 희토류, 전략자원 넘어 ‘기술패권의 축’

희토류는 전기차 모터, 풍력발전기, 반도체, 군수 장비 등 첨단산업의 필수 소재다. 중국의 공급 제한이 강화되면 글로벌 기술산업 전반에 공급 불안이 확산될 수밖에 없다.

전문가들은 “중국이 희토류 시장을 통제하는 것은 단순한 자원정책이 아니라 기술패권 전략의 일환”이라며, “향후 미국·일본·한국 등 주요국이 재활용 기술, 비(非)중국 공급망, 희토류 대체 소재 개발에 나설 것”이라고 전망했다.